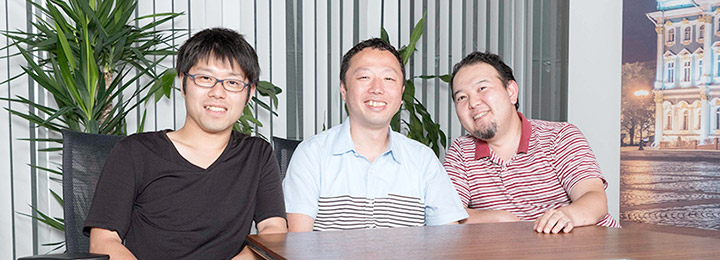

スタッフ座談会エンジニア編<後編>

取材日:2018年5月

フレクシェ社の中核である、開発部のエンジニア3人による座談会を開催!

登場するのは開発部長の樋口、豊富なIT業界経験を持つ安広、フレクシェ社最年少のSNです。

この後編では3人の人柄に迫りつつ、パッケージソフトメーカーならではの仕事への向かい方などを語ってもらいました。

Q.お三方の趣味や休日の過ごし方を教えてください。

-

樋口

樋口

-

急にプライベートな質問になったね(笑)。安広君の一番の趣味は犬でしょ?

-

安広

安広

-

そうです!うちは子供が二人いるので、最初は「情操教育に良いから」なんて理由で飼い始めたけど、今は子供そっちのけでワンコに夢中です(笑)。休みの日は大きな公園やワンコOKな飲食店に行って過ごすことが多いです。

-

S.N

S.N

-

どんな犬を飼っているんですか?

-

安広

安広

-

おひげと眉毛が特徴的なシュナウザーを二頭だよ。同じ犬種を飼っている飼い主仲間のコミュニティがあって、オフ会をすることもあります。樋口さんはお休みの日、何をしていることが多いんですか?

-

樋口

樋口

-

僕と妻がお酒を飲むことが好きなので、休みは飲み出ていることが多いね。地元で飲むことが多いけど、ビールが好きだから地ビールがある土地に行くこともあるよ。その時は僕が車を運転するから飲めないんだけど(笑)。趣味というとマラソンだね。去年はフルマラソン3回、ウルトラマラソン1回(78km)を走った。

-

安広

安広

-

前は全然運動していなかったのに、信じられないくらい変わりましたよね〜。マラソンを始めたきっかけは何だったんですか?

-

樋口

樋口

-

もともとは健康のためかな。健康診断の結果がどんどん悪くなって、何とかするために。始めると決めた時にいきなりフルマラソン出場を申し込んだんだよね。

-

S.N

S.N

-

その時、僕も一緒に出場して伴走したんですよ。

-

樋口

樋口

-

もう止まりたいと思っても一緒に走ってくれているから止まれなかったな(笑)。それからちゃんと続けて、体重も落ちてなんとか小太り体型くらいにはなれたよ。S.N君は最近マラソンに出場することが少ないけど、休日はどう過ごしているの?

-

S.N

S.N

-

まだ子供が一歳半なので、子供と遊んだり家族と買い物に行くことが多いですね。マラソンはあまりできていないですけど、トレイルラン(舗装されていない山道を走る陸上競技)はたまに行っています。

-

安広

安広

-

登山も好きなんだよね?

-

S.N

S.N

-

最近、普通の登山はほとんどしていないですね。今は山に行ったら走ることが多いです。学生時代はテントを担いでアルプスを2泊3日、というようなこともやっていました。フレクシェ社って多趣味な人が多いですよね。

-

安広

安広

-

そうだね。僕も犬以外にも笛・燻製・ゲームとかいろいろやっているし、樋口さんも最近新しいこと始めましたよね。

-

樋口

樋口

-

バイオリン教室に通い始めた。全然経験なかったけど、きっかけがあってちょっと触ってみたらこれは面白いなとなって翌日には教室を申し込んでた。

-

S.N

S.N

-

ソフトウェア開発に関わる人はいろいろなことに敏感に興味を持つ傾向があるから、多趣味な人が多いのかなと感じています。

Q.パッケージソフトメーカーとして、

開発において心がけていることは?

-

樋口

樋口

-

いかにしてFLEXSCHEをパッケージソフトとして大きく育てていくかを常に考えることですね。インテグレーターの仕事は道具を上手く使うことであり、私たちの仕事はその道具を上手く作ることです。便利だからと十徳ナイフではなく、これさえあれば何でもできる一本の万能ナイフを作ることを目指しています。

-

S.N

S.N

-

新規の開発にあたっても、ユーザーのニーズに応えていくことはもちろん大切なんですが、その背景を想像して本質的に求められていることを咀嚼するんです。そしてそれらのニーズを単純に満たすのではなく、応用することでそれらを満たすことができるように機能拡張します。10個の要求が会った時、10個のことができる機能を追加するのではなく、100個以上のことができる機能を追加するんですよ。

-

樋口

樋口

-

こういったことを考えないと、つぎはぎだらけのソフトウェアになってしまいます。パッケージソフトを健全に育てていくためには互換性を維持しつつ、ノウハウを蓄積させ、正常に進化させることが必要不可欠です。ユーザーのニーズはそのための大切な糧であると言えますね。

-

安広

安広

-

そこがパッケージメーカーの仕事の難しさであり、醍醐味でもあるんですよね。ずっと生き続けるものを作れるように上手に開発していかないといけないんです。

Q.開発者の視点から見て、FLEXSCHEが優れている点はどこですか?

-

安広

安広

-

FLEXSCHEはアドインを入れることでいくらでもプログラムを追加できる仕組みになっていますよね。これって僕たちが開発して提供している様々な機能もこの仕組みを利用して作っているんです。入社後このシステムを知った時、僕はなんて拡張性の高いソフトウェアなんだと感動しました。

-

樋口

樋口

-

そう、我々が開発している機能はメーカーだから作れているのではないんです。これはFLEXSCHEがもともと生産スケジューリングシステムを構築するためのプラットフォームである『FLEXSCHE Components』から出発しているという歴史があるから。

-

S.N

S.N

-

実は僕たちが開発しているようなオプション製品と同じ水準でサードパーティ製品も開発しうるということです。そんなのがたくさん作られると良いですね。

-

樋口

樋口

-

私が知ってほしいのはFLEXSCHEのデータ処理の優秀さです。生産スケジューラが膨大な計算をしなくてはいけないのですが、下手なエンジニアが作るととんでもなく処理に時間がかかるシステムになってしまいます。受託開発のシステムであれば、ユーザーが扱うデータ量において求められる処理時間内に収まればそれでOKなのですが、パッケージソフトはそういきません。目先のユーザーが良くても次のユーザーはそれじゃあ足りないかもしれない。

-

安広

安広

-

将来のユーザーを意識して理論上の限界まで「計算量」を抑えることは、パッケージソフトを作るために必要不可欠な考え方です。

-

S.N

S.N

-

このことは僕も先輩方から口酸っぱく繰り返し言われていて、自分でも常にそのことを意識して開発に取り組んでいます。

-

安広

安広

-

本当に最適な方法はこれなのか、常に考える習慣がついていますね。あとはメモリの効率など、いかに最速の処理ができるかを求めてプログラミングしています。

-

樋口

樋口

-

そのおかげでFLEXSCHEの処理速度は相当に高い水準にあると自負しています。

Q.今の仕事を選んで良かったと感じるのはどんなところですか?

-

安広

安広

-

僕は入社時、会社を選んだというよりも募集要項と自分のスキルがマッチするかという点にフォーカスしていたので、結果としてこういう良い仕事環境で働けているのは本当に恵まれていると感じています。

-

S.N

S.N

-

社員がくつろげるようにと用意してくれたリビングスペースで休んでいる時や思うように機能が作り上げられた時、良い人間関係が築けていると思う時など、色んな場面でじんわりとフレクシェでよかったと感じます。

-

樋口

樋口

-

私は仕事の中で論理的に考えたり、『FLEXSCHE EDIF』や『FLEXSCHE Carry Out』など新しい可能性を模索できたり、とにかく刺激的で退屈しない仕事だと感じています。本当に自分の性に合った仕事ですね。安広君は仕事の達成感があるのはどんな時?

-

安広

安広

-

自分たちが開発した機能が世に出て、そしてそれをユーザーさんやパートナーさんから「あの機能良いですね」と言ってもらえた時ですね。

-

S.N

S.N

-

FLEXSCHEを使っている人たちからのフィードバックというのは大きいと感じます。自分が作ったものが自己満足で終わらず、世の中に貢献できたと感じられると本当にうれしくなります。

-

安広

安広

-

開発していたものが完成した時は一区切りがついて安心しますけど、達成感とは違う感覚ですよね。

-

樋口

樋口

-

そうだね。製造業が抱えている課題をFLEXSCHEで解決できた感じられる瞬間が一番です。特にそれまでに世の中になかったものをリリースし、評価されるとひときわですね。

-

安広

安広

-

こうして価値を生み出していることを実感できるように、これからも開発に取り組んでいきたいです。